两岸学者齐聚长沙,共探乡村振兴路径

2024年12月15日至12月31日“ 新通道·新农创 ”未来乡村设计两岸实践者研讨会顺利开展,本次研讨会主题为“作为‘桥’:城乡互动中的设计参与”,在10月份《乡村振兴设计》两岸联合课程的成果基础上,邀请两岸农业生产、农耕文化传播的实践者们再聚长沙,分享城乡互动实践经验。围绕“文化、生态、技术、青年、媒体“五个主题,与云林科技大学、湖南师范大学、亚洲大学、辅仁大学等多所两岸青年学者、农场主理人、媒体人共探未来乡村的创新发展路径。

线上主旨讲座预热,田野调查与自然共生

在项目前期,分别于12月17日及12月26日进行了两次线上讲座。云林科技大学黄世辉教授发表了以“从田野调查中发现地方的内在价值与设计机会”为题的线上讲座,通过亲身实践分享了漳浦地区几个社区营造案例,不仅揭示了通过田野调查了解地方特色资源和社区需求,还探讨了如何将这些元素转化为设计机会,促进地方发展。通过这些案例,黄教授展示了田野调查在理解地方价值和激发设计创新中的重要作用。

图 云林科技大学黄世辉老师的线上演讲

自然之友·盖娅自然学校校长蚊滋滋发表了题为“与自然为友的里山生活”的线上讲座,分享了她对于人与自然和谐共生的理念和实践经验。这些精彩的演讲为后续研讨会的开展提供了宝贵的思路和启示。讲座中,蚊滋滋还探讨了自然与人工的和谐共处,如何通过观察和理解自然规律,与自然和谐相处,以及如何在满足生活需求的同时,与自然建立互利互惠的关系,实现共生。她介绍了生态友好设施,如生态旱厕,以及可持续农业的设计,如覆盖物和人工湿地处理生活废水等,强调了与自然的合作,通过付出和让度,自然也会给予回报,使生活变得丰富多彩。通过这些内容,蚊滋滋传达了与自然为友,过一种里山生活的重要性和可行性,鼓励人们在保护生物多样性的同时,促进可持续发展。

图 蚊滋滋老师的线上演讲

线下研讨会启动,青年创业与乡村调研

12月25日,两岸学者、农业实践者齐聚长沙,开展了为期五天的线下研讨会。12月26日,活动以湖南大学学生创新创业指导拉开序幕,中华农业创新学会理事长徐进发为学生们带来新农创设计方案的创新创业指导,随后与湖南省美丽乡村研究院就建设成果、两岸经验进行研讨,为后续活动奠定理论与实践基础。27日,参与者深入芝字港村开展前期调研与无人机地图绘制,实地了解乡村产业发展现状与地理环境,为后续针对性的田野调研提供了一手资料。

28日在“青年作为‘桥’”研讨会中,重点探讨了芝字港村青年如何利用当地文化生态资源推动创新创业。实地调研了靳江河文化生态资源的休闲产业和智慧农业升级合作社,旨在发掘30分钟都市生活圈内农副产品与物流系统的潜力。专家们与村委共同讲解,学生们参与摄影和影像记录,共同体验靳江河文化与生态资源融合的农文旅项目。随后,由湖南师范大学王巍老师、亚洲大学王志华老师、创新创业指导嘉宾湖南省新青年创新创业研究院执行院长盛柯带领学生们开展城乡青年创新创业研讨工作坊。工作坊通过共创式设计工作坊的方式,激发创新思维,旨在推动乡村产业的现代化和可持续发展,探寻产业发展新机遇。通过专家的指导和团队合作,工作坊为芝字港村的青年创新创业提供了切实可行的方案和策略。

生态产业文化议题,共话未来乡村设计

29日的“新通道·新农创”未来乡村设计两岸实践者研讨会汇聚了海峡两岸来自不同领域的专家学者,分别就生态、产业、文化三个议题发表精彩演讲,分享前沿理念与实践经验。湖南大学设计艺术学院党委书记赵亚辉、院长季铁、国际合作与交流处港澳台事务办公室副处长罗卓娃、湖南师范大学工程与设计学院教授孙舜尧、湖南省美丽乡村建设研究会王唐攀、芝字港村青年代表等参加。

南方科技大学田松教授做《生态农业是生态文明的前提和基础》演讲。在演讲中田老师深入探讨了工业化农业对生态和文化的影响。他通过“人造空气”和“人造土豆”的思想实验,揭示了人们对自然与人造物品的不同态度,指出这种态度反映了人们对自然的理解和价值观。田老师指出,工业化农业将土壤和植物简化为化学元素和生物机器,导致了对土地的过度开发和生态破坏。他认为,工业化农业的高产量是以牺牲土地健康和生态多样性为代价的,这种模式不仅破坏了自然环境,也削弱了农村的文化多样性。田老师强调,生态农业是未来发展的必然趋势,它强调与自然的和谐共生,注重生态多样性和文化多样性的保护。他提出,要建设生态农业,需要重新建立人与自然的关系,尊重农民的劳动价值,并倡导一种可持续的生活方式。田老师呼吁人们反思工业化农业带来的问题,推动农业向生态化、可持续化方向发展,以保障地球生态安全的保护和我国生态文明建设的推动。

食通社编辑、北京农夫市集召集人常天乐做《认识食物,是理解附近和世界的起点》演讲。演讲中常老师探讨了食物与农业在现代社会中的重要性及其面临的挑战。她指出,食物不仅是人类生存的基本需求,也是理解社会和环境的重要窗口。通过“你吃什么,你就是什么”这一观点,她强调了食物选择与个人价值观之间的联系,并提出食物之间存在不平等,不同的生产方式对环境、健康和社会产生不同的影响。常老师通过比较不同生产方式下的农产品,如使用农药化肥与自然种植的蔬菜,以及工业化养殖与传统养殖的肉类,说明了不同选择对健康和环境的不同影响。此外,常老师还指出,农民作为初级生产者,往往只能获得微薄的收入,而中间环节的加工和销售则占据了大部分利润。这种不平等的分配机制不仅影响了农民的生活水平,也削弱了农业对年轻人的吸引力。为了应对这些挑战,常老师介绍了北京农夫市集的实践活动,该市集是一个社会企业,旨在通过支持生态小农户,促进环境可持续、经济公平和社会公正的农业发展。通过直接连接生产者和消费者,市集不仅为消费者提供了安全、健康的食材,也为农民提供了更好的市场机会和收入保障。她鼓励大家支持生态农业,推动建立一个更加可持续和公平的食物体系。通过改变消费习惯和生活方式,每个人都可以为改善食物系统的可持续性做出贡献。

中华农业创新学会理事长徐进发以《海峡两岸农业创新发展分享》为题,分享了他在两岸“三农”工作中的经验和见解。徐老师通过薰衣草森林和巧克力工厂等两岸优秀农创案例的解析,展示了如何通过精细化管理和创意服务提升农业产业的附加值。他强调农业不仅仅是生产,更是一种文化和生活方式的体现。在推动乡村振兴的过程中,徐老师提倡建立一个多元化的辅导体系,汇集各领域的专家和资源,以支持农村产业的发展和创新。

台湾微醺农场主理人黄衍勋结合自身青年返乡运营农场的亲身经历,分享了自己的创业模式,如何运用自己的生态学知识指导农场生产,以及如何通过分级销售和品牌建设提高农产品的附加值。他强调,通过缩短供应链和与合作伙伴的合作,可以显著提高经济效益。此外,他还介绍了自己在智慧农业方面的探索,包括自主研发的自动化管理系统,以及如何通过教育和培训提升农民的专业能力。在演讲中,他提出了农村创生的概念,强调了农业在农村经济中的核心地位,并分享了自己如何通过创造就业机会和提升农民收入来促进农村的可持续发展。他希望通过自己的努力,改变人们对农民职业的看法,提升农民的社会地位和认同感。最后,他展望了未来的发展方向,包括进一步拓展农业产业链,推动农村经济的多元化发展,以及利用农业IP进行品牌推广和市场拓展。

甜甜主理人分享了她在长沙“我的菜园子”生态农场的运营经验,介绍了该农场采用CSA(社区支持农业)模式,直接从土地到餐桌,已有13年的历史。农场拥有100多亩土地,主要种植蔬菜,并附带养殖鸡鸭鹅猪等,形成了一个生态循环系统。农场的种植标准严格,不使用除草剂、化肥、化学农药、激素、转基因和反季节种植,确保蔬菜的原生态和安全,近年来通过直播和农耕体验来提升消费者对于农场和生态农产品的关注度。

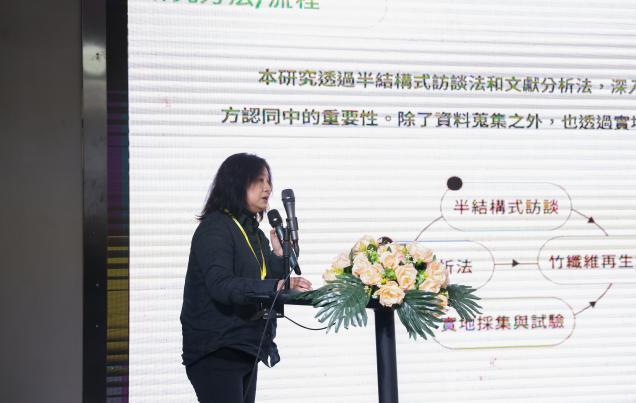

台湾辅仁大学王淑宜老师分享了她在榆林漳浦村的竹纤维工艺研究和社区发展经验。漳浦村曾以竹制品闻名,但由于原料不足和病虫害等原因,竹产业逐渐衰落。王老师带领学生对传统竹纤维制作工艺进行研究,希望通过复兴这一工艺,推动社区的经济发展和文化传承。她采用传统的碱水泡法进行竹纤维的制作实验,发现需要半年时间才能达到理想的软化效果。在此基础上,王老师尝试将竹纤维与染布工艺结合,开发出具有竹纤维特色的染布产品。她还推动社区开展手作体验活动,吸引年轻人参与,促进社区的可持续发展。王老师认为,通过结合传统产业和现代创意,可以为农村社区带来新的发展机遇,实现经济与文化的双重振兴。

前大同大学工业设计系主任,品花学设计工坊负责人罗彩云老师以《传统缠花工艺在彰化永靖的创生与发展》为题,分享了如何利用缠花,这项闽客皆有的特色工艺,以及农业废材的再利用,结合在地苗木嫁接的手法,进行缠花与盆景艺术的结合,并且通过社区培训、染色工坊、行动艺廊巡回展等行动设计的方式,激发社区老幼参与创作,从未推动非遗工艺作为一种手段在推动地方创生的实践经验。

当日下午,在同场地举办了《问稻》《走,赶Gai去》两部纪录片的放映会及观影交流会。

《问稻》以中国西南地区的稻农生活为切入点,通过细腻的镜头语言和真实的故事,展现了稻米在中国传统文化中的重要地位,以及现代农业转型对传统农耕方式的冲击。影片不仅记录了稻农的日常生活,还深入探讨了稻米种植背后的生态智慧与文化传承。王珏导演通过镜头捕捉了稻农在面对气候变化、市场波动和农业现代化时的困惑与挣扎,同时也展现了他们在困境中寻找出路的坚韧与智慧。影片特别关注了少数民族地区的稻作文化,揭示了这些地区如何在全球化背景下保持传统农业的独特性。

《走,赶Gai去》以“赶Gai”(云南方言中的“赶集”)为主题,通过生动的镜头语言,展现了云南市集的热闹场景与独特魅力。市集不仅是商品交易的场所,更是当地社会文化生活的重要组成部分。影片通过记录市集中的商贩、顾客和游客,探讨了市集的流动性对当地社会经济活动的意义。赵茜导演通过镜头捕捉了市集中人与人之间的互动,展现了市集作为社会纽带的作用。影片还特别关注了市集对当地少数民族文化的影响,揭示了市集如何成为传统文化与现代经济交汇的舞台。

观影后,导演与观众进行了深入的交流,分享了创作背后的思考和对乡村发展的见解。这场放映会不仅增强了观众对乡村多元文化和现实问题的认识,也为乡村文化的传播和保护提供了新的视角和思考。

图 纪录片观影交流会现场

织染文化研讨会,传统工艺与现代设计融合

30日,《地域织染文化的创生与发展研讨会》在湖南师范大学工程与设计学院顺利举行,此次研讨会汇聚两岸智慧,携手湖师大工程与设计学院服装系、艺术设计系师生,为古老织染文化在新时代的传承与创新注入澎湃动力。湖南师范大学工程与设计学院梁勇书记、学院艺术设计系、服装系师生参加了此次研讨会。梁勇书记首先介绍了湖南师范大学工程与设计学院在织染文化与设计领域、推进学科交叉融合方面近年来取得的成绩。王淑宜老师介绍了三峡老街的历史,讲述三峡蓝染产业与技术,尤其着重于蓝染作品教学、人才培育以及推动社区产业发展的经验,并提出以体验经济为蓝染产业创造经费的新思路。罗彩云老师介绍民间工艺缠花,从应用场景、制作材料到工艺细节,再到线上工艺商店的运营模式,将传统工艺与产品设计结合,为产业化提供了实操指南,并分享了乡间展览这类与社区紧密结合的实践案例,为传统工艺融入现实生活点明方向。在最后的讨论环节,传统工艺产业化成为核心议题,研讨会为汇聚两岸智慧、促进古老织染文化在新时代的传承与创新注入了澎湃动力。

图 地域织染文化的创生与发展研讨会

研讨会圆满落幕,以“桥”为媒共筑未来乡村

此次“新通道·新农创”未来乡村设计两岸实践者研讨会为两岸青年搭建了一个宝贵的分享与交流平台,同时也为乡村振兴事业的发展注入了新的活力,提供了诸多宝贵的经验与启示。尽管研讨会已成功落下帷幕,但其肩负的探索设计参与乡村振兴新路径探索的使命仍在持续前行。期待未来有更多具有创新精神和社会责任感的两岸青年人才投身乡村建设,为乡村振兴注入源源不断的活力。以创新引领,以设计为桥,在推进乡村全面振兴的壮丽愿景中,我们以这座“桥”的共建过程,去探索城乡互动中的文化生态资源价值化的设计路径,促进政产学研在城乡互动方向的深入合作。

参与师生的感想

李郁葶(云林科技大学):很感谢有第二次的机会到湖南进行交流,这次能够更深入了解芝字港村,发现了这里许多独特的魅力。对于当地人来说,或许是再平常不过的生活方式,但对我们这些来自外地的孩子们,却是非常特别的体验~期待这些魅力,能在未来透过整合与设计,散发出更多的光芒!感谢辛苦安排的老师们与同学们,未来希望能继续保持联系,共同交流与成长。

王志华(亚洲大学):生活中很多事物都是有趣的、有价值、有意义的,但伴随著我们对生活的习惯,而逐渐忘却了我们生活的许多细节,以前生活困苦的年代,大家珍惜著得来不易的米食

但随着时代的便捷、便利之下,我们对生活的感知却越来薄弱,较少能够对生活事物有所感,透过这次在田野调查的过程,以不同学校学生的观察、视野,针对芝字港村进行调研,在村书记、村干部的协助之下,让我们走访了村里的生产基地、合作社、青年咖啡馆......品尝了在地妇女以在地芝麻、黑豆......等相关产业制作的小点心、美食等等,让参与的师生们能够有许多不同体验与发现;说明如下:

村组织干部们的团结合作

村青壮年回乡后的产业合作振兴

青年咖啡创业的毅力与决心

传统农村的腊肉制品传承

在以上四个面向的观察中,因为不同人的视野、认知,而会有不同的论述发现,透过学生们在短暂的交流中、彼此除了以芝字港村作为共同题材进行发想,更重要的是在工作坊过程中,各组同学们愿意一起提出看法、交流、重整、凝聚共识,逐渐聚焦未来村裡可能可以发想的层面,例如:

从体验观察中所创意提出的......趣味的乡村体验层面发想

从村组织干部的解说观察的......内发性的乡村知识与文化

从河流、生活、文化看见的......乡村永续生态发展的可能

从故事、四季、环境感受的......品牌经营与行销推动可能。

在以上的过程中,或许都只是一个初步的概念发想提出,因为地方的发展是多样化的存在著多种可能,也有可能因为一些小小的原因、元素而改变,但是,我们也是因为大家愿意走进田野所感受与交流,而开始形成一个小小的芽苗、彼此因为交流、互助、学习与支持下逐渐成长,这些都是珍贵的经验,感恩。

钱蕴心(云林科技大学):谢谢各位老师和同学这几天的指导~虽然只有短短几天,但我却看到了更多不同自然的样貌,也透过芝字港村看到了人民和自然的平衡,在这趟旅程遇到了很多人,也发生了很多事,希望有缘再见。

何妤婕(亚洲大学):谢谢老师同学们这几天的照顾~带我们吃好喝好,看到、接触到了不同的风土民情与风景,希望未来还有机会再见!!!

陆莹贞(亚洲大学):谢谢湖南的老师与同学们,在这段时间辛苦的照顾和招待,到乡村去调研学习,观察许多方面的问题及细节,让我们学习到许多新知识,带我们去吃喝玩乐,希望在未来还能与大家再见面交流。

徐进发(中华农业创新学会 理事长):谢谢几位老师和所带领的学生们的辛劳与照顾,希望在这次友善及温暖的活动建立的基础之下,未来在湖南乡村振兴会有更多美好的事情发生。

林楠惠(亚洲大学):感谢各位同学老师,这次长沙设计交流之旅让我深刻体会到,设计不仅是技术与美学的结合,更是对人性与生活的温暖关注。在芝字港村每一处细节都展现了设计与文化的深度对话。我希望未来有机会能够在与湖南大学的各位老师同学能有更多的文化交流。